| 青空バスケット | ホームヘ( Home ) | 目次ヘ(Index ) |

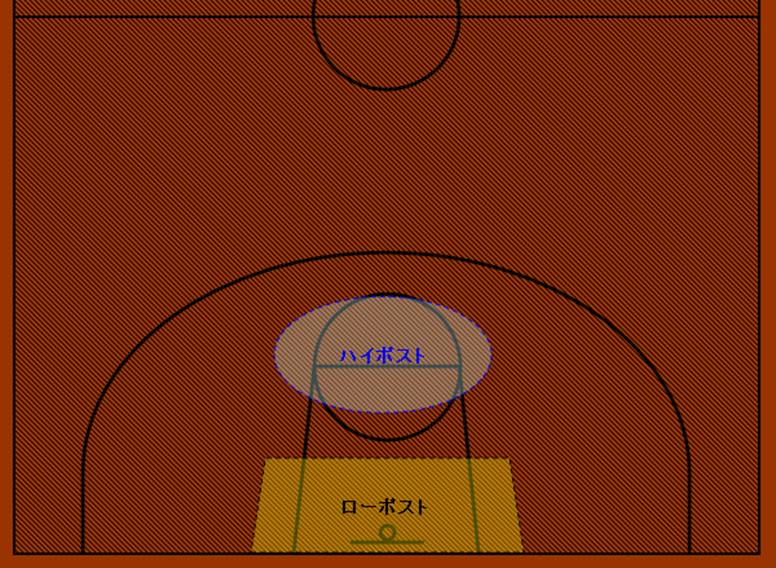

第21章 ダンクの特訓 練習開始は午後5時だった。樅(もみ)の木影はコートまで伸びていた。 芹奈の提案で、ハイポストとローポストのコンビネーションの練習をした。ハイポストというのは、フリースローライン周辺の領域のことで、ローポストというのはゴール下の領域のことだ。 【 バスケットコートの説明図 】  慎一郎のディフェンスに岳実が付いた。練習の流れは、ローポストの慎一郎が、ディフェンスを払い除けてポジションを取り、パスを受けてシュートを決めるという練習だった。芹奈がチェックしながら、何度も繰り返し練習した。 「センタープレイが板に付いてきたね」 芹奈が、慎一郎を褒めた。 「いやぁ、まだまだだよ」 慎一郎は、謙遜したが満面の笑顔だった。 「所で、慎ちゃん。ダンク出来る?」 「うん、出来るよ」 「すごいね。一回、やってみせてよ」 「ヨッコも見てみてぇな。ダンクみせてよ」 洋子も目を輝かせた。 「慎ちゃん。格好良い所、見せてやれよ」 練習前に芹奈と口裏を合わせていた通りに、岳実は慎一郎を煽(おだ)てた。 「せば、ちょっくらダンクするがな」 慎一郎はセンターライン付近に立ち、唇を尖らせて長く息を吐いた。 それから、ボールを持ったまま助走をはじめ、ゴール正面から軽やかに跳び上がり、ワンハンドダンクを決めた。 「慎ちゃん、凄い。わったり格好良いよ」 芹奈と洋子が黄色い歓声を上げながら、顔を見合わせて拍手した。 「今度は、両手でダンクをしてみてよ」 芹奈の更なるリクエストに、慎一郎は自信に満ちた表情で頷いた。 膝の屈伸運動を数回行ってから助走に入った。フリースローラインを過ぎて、フワッと空中に跳ね上がり、頭上に掲げられたボールがリングの中に叩きつけられた。 「キャー、慎ちゃん、素敵」 芹奈たちが、目を輝かせて嬌声を上げた。 ハイタッチで迎えられた慎一郎は、自信に満ちていたが、少し照れ臭そうだった。 「前よりもダンクが上手になったな。さては、ダンクも秘かに練習してだべ?」 岳実は茶化して、彼の尻を叩いた。 「何も何も、久しぶりだよ。最近、四股踏んで下半身が安定したせいか、前よりも高くジャンプできるようになった気がするな」 「肘くらいまでリングの上さ出てだもん。いやぁ、正直言って、魂消(たまげ)たよ」 岳実は、大袈裟に褒めた。 「照れくせぇがら、あんまり褒めねぇでよ」 慎一郎が、顔を赤らめた。 「慎ちゃん、しびれたよ」 芹奈が駆け寄って慎一郎の手を取った。 「思わず、見蕩れてしまったよ」 洋子も、褒め称えた。 ダンクを見たせいで、芹奈と洋子の慎一郎を見る目が変わった。 女性は、男性選手よりもダンクに縁遠いから、より憧れる傾向がある。最近は、NBAが放送されるようになり、ダンクも珍しいものではなくなった。しかし、日本の高校レベルで間近でダンクを見る事はめったにない。ダンクは選ばれし者だけの特別なシュートなのだ。 「慎ちゃん、中学の時は、バレーの選手だったんだべ?」 芹奈が、期待に輝いた瞳で慎一郎を見上げた。 「んだ。レフトアタッカーだったんだ」 「せば、スタンディングジャンプは得意だべ」 「うん、得意だよ」 「んだば、次は、スタンディングジャンプでダンクしてみてよ」 「できるかなぁ。取り合えずやってみるか」 「バレーのアタックのイメージでやってみればいいと思うよ」 芹奈が言った。 慎一郎は、ひとまずボールを置いてから、リングに向って助走した。そして、スタンディングジャンプをしてリングを掴んだ。 再び、フリースローライン付近に戻りボールを拾い上げた。 そして、ゆったりとした助走から、スタンディングジャンプからダンクを試みた。決まったと思った瞬間、ボールはリングの付け根に当たって弾かれた。 「ありゃあ、失敗してしまったな」 慎一郎が申し訳なさそうに謝った。 「次は出来るよ、もう一回やって見て」 芹奈が、ボールを拾って慎一郎にパスをした。 「今度は、決めてみせるよ」 慎一郎が、照れ臭そうに頭を掻いた 「慎ちゃん、頑張れ」 洋子が、両手をメガホンのように口に当てて声援を送った。 慎一郎は、再度、ダンクを試みた。 しかし、ボールはリングに跳ね返って地面を転がった。ジャンプの高さは十分だったが、踏み切るタイミングが少々早かったようだ。 3度目のスタンディングダンクを試みた。しかし、結果は同じだった。転がるボールを悔しそうに見つめてから、「スタンディングのダンクは難しいな」と顔をしかめて呟いた。 「少し力みすぎだと思うよ。もっとリラックスして。リングの中さボールを置いてくる感じでやれば巧くいくと思うよ」 芹奈が、柔和な笑みを浮かべて転がるボールを拾って慎一郎にパスした。 「んだば、もう一丁、やってみるがな」 「よっ、大統領。頑張れ」 洋子が声援を出した。 「よっ、巨神兵(きょしんへい)。一発、決めてこい」 岳実も、便乗して慎一郎の尻を強く叩いた。 「どさくさに紛れて、巨神兵って言ったべ?」 「慎ちゃんのシンと、巨神兵のシンを掛けたんだ」 「まぁ、ダンクが決まれば大統領でも巨神兵でも何でも良いや」 慎一郎はニヤけた。 慎一郎は、深く息を吐き、軽快なステップでリングにジャンプした。 一瞬、空中に浮んでいるような錯覚を覚えた。右手に握られていたボールが、リングの中に入った。スローモーションビデオを見ているような静かなダンクだった。 「凄いよ、慎ちゃん。惚れちゃいそう」 芹奈と洋子の嬌声が上がった。 「今度は、両手ダンクをやってみてよ。バレーのブロックみたいな感じでジャンプして、今みたいにリングの上に置いてくる感じでやれば、きっと出来るよ」 芹奈が、快活な声で言った。 「あんまり自信ねぇな。ブロックは苦手だったがらなぁ」 慎一郎は、首を傾げた。 「大丈夫、慎ちゃんなら、絶対、出来るよ」 芹奈は、力強い口調で鼓舞した。 慎一郎は、その場で何度か両足ジャンプをしてから助走に入った。そして、両足踏み切りでジャンプしダンクを試みた。ボールはリングにぶつかり、はじき出されそうだったが決まった。 「いよーっ日本一」 芹奈が、大袈裟な手振りをした。 「まるでNBA選手みたい」 洋子も、黄色い声で褒めちぎった。 「NAB選手のダンクは、もっと格好良いよ」 岳実は、ぼそりと呟いた。芹奈も洋子も慎一郎を褒めるので、妬いてしまった。 「ようし、慎ちゃん。試合でダンクが決めれるように特訓するべし」 芹奈は、よりレベルの高い要求を突きつけた。 「正直、試合で決めるのは難しいよ」 慎一郎が、言った。 「我も試合では無理だど思うよ。ボールを持ったまま助走したがらダンク出来たばって、試合中、それやったらトラベリングだべ」 岳実は、諭すように芹奈に言った。 「だからこそ特訓が必要なんだ。それに、大会では、リングが10cm低くなるから、慎ちゃんだったら、絶対にできるよ」 芹奈は、譲らなかった。 「ダンクよりゴール下のシュートに磨きをかける方が現実的だべ。試合中にダンク決めるなんて、簡単にできるもんじゃねぇよ。それに、ダンクも所詮、2点だ」 岳実は、反論した。 「こっちは、慎ちゃんさ喋ってらんだ。タゲさ喋ってる訳じゃねぇ。特訓すればドリブルからのダンクも絶対にできるようになるよ。ねぇ、慎ちゃん」 芹奈は、慎一郎に笑いながら言った。 「芹奈ちゃんが、そこまで言うんだば、特訓してみるか」 「慎ちゃん、マジでやるの?」 岳実は、驚いた。 「仕方ねぇべ。芹奈ちゃんが、あんたにやる気なんだがら」 「せば、我も一緒にダンクの特訓やるがな」 岳実は、おどけて言った。 「タゲ、本当にダンク出来るの?」 洋子が、訝しげに尋ねた。 「10cm下げたリングなら出来るよ」 岳実は、見栄を張った。 「せば、タゲもダンクの挑戦してみてよ」 洋子が目を輝かせて言った。 「うん、分かったよ。せば、一丁、やってみるが」 岳実は、屈伸運動をしてからアキレス腱を伸ばした。 そして、助走からランニングジャンプをして、リングに向かって思いっきり手を伸ばした。爪の先が、リングを掠(かす)った。 「触った、触ったよ」 岳実は、アピールしたが、洋子は首を傾げていた。 「タゲのリングジャンプは、そんなもんか…それだば、ダンクは無理だな」 洋子が呟いた。 このままでは終われないと、岳実は思った。 「今は、少し体が硬くなってだがら、もう一回跳ばせてよ。次は絶対、リングを掴んでみせるがら」 しかし、2回目も駄目だった。踏み切りのタイミングが、ずれて掠(かす)りもしなかった。3回目、4回目と跳んだが失敗だった。 周囲の諦めムードを無視して、跳び続けた。 洋子に無様な姿を見せたまま、引き下がるわけにはいかない。 10回目ぐらいで、会心のジャンプが出来た。重心が踏み切った脚にしっかり乗り、振り子のように振り上げた脚の反動を上手く使えた。 岳実は、リングをガシッと掴んだ。 「やったーぞ」と、後方で見ていた三人に向かって叫んだ。 芹奈が、愛想笑いを浮かべて拍手をしていた。 慎一郎も、ようやく終わったとかという顔をしていた。 洋子だけが、嬉々として褒めてくれた。 「せば早速、慎ちゃんとタゲのダンクの特訓をするべし」 芹奈が言った。 「あれっ?特訓は慎ちゃんだけだべ?」 岳実は、首を傾げた。 「さっき、自分でダンクできるかも知れねぇって言ってだべ?」 「まぁ、10cm下げたリングなら…」 「そのために今、延々とリングジャンプをしてたんだべ?」 芹奈が聞いた。 「えーと、我はリングを掴んだ所を見せたかっただけだよ」と、言い訳した。 「タゲも一緒の方が、慎ちゃんも張り合いがあるし。若しかしたら、タゲもピンポン玉でダンクができるようになるかも知れねぇがら特訓だ」 芹奈が、皮肉たっぷりに言った。 「あぁあ、余計な事を言わねぇばいがったな」と、ため息を吐いた。 「まぁ、良いべしゃ。タゲも付き合ってよ」 慎一郎が、岳実の肩を叩いた。 「タゲのダンクを見てみてぇな」 洋子が、微笑んだ。 その言葉が、岳実を前向きな気持ちさせた。 「んで、ダンクの特訓っていうのは、どんた練習するの?」と、聞いた。 芹奈が、得意げな表情で説明を始めた。 「通常のバスケは、5人いる。んでも、スリーオンスリーは、3人しかいない。と言うことは、当然、ゴール下も人が少なくてダンクをしやすい状態にあるんでしょ」 「んでも、それはあくまでも、ダンクができればの話だべ?」 岳実は、茶々を入れた。 「リバウンドの要になる慎ちゃんは、試合中、ずっとコートに立ってもらうつもりなんだ。んでもファールで慎ちゃんがベンチさ下がった時は、タゲにインサイドをやってもらうがらセンターの練習もしておいて欲しいんだ」 芹奈が、真剣な表情で言った。 「女子の点数が高いっていう特別ルールがあるから、うちらは、シュートを積極的に狙っていく。んでも、リングが10cm下がるから、シュートの感覚が変わって外れやすくなると思うんだ。んだがら、慎ちゃんに頑張ってリバウンドを取ってもらわねぇといけねぇんだ」 洋子が言った。 「慎ちゃんの活躍が、勝敗を決めるんだ。何時ものように、ゴール下の簡単なシュートを外してるようだば、初戦敗退だよ」 芹奈が、厳しい表情で慎一郎を見た。 「そんたに、プレッシャー掛けねぇでよ。何だか、責任重大になってきたな」 慎一郎が、頭を掻いた。 その日の残りの練習は、ダンクの特訓に費やされる事になった。 芹奈が、ハイポストでシュートフェイクをして、ドリブルからレイアップシュートをした。 「慎ちゃん、今の流れでダンクを狙ってみて」 芹奈が、言った。 慎一郎は、やる気満々の顔でハイポストに立ち、ドリブルからダンクに向かったが、ドリブルの途中でファンブルした。 「ほれ見たことか。そう簡単にいくわけねぇべ」 岳実は、ぶつぶつと呟いた。 「もっとリラックスして。ダンクを意識しすぎねぇで、リングさボールを置いてくる感じでやってみで」 芹奈は、陽気に笑いながら忠告した。 慎一郎は朗らかに頷いた。 「タゲ、ちょっとドリブルカットインのお手本を見せてけれ」 芹奈が、言った。 「はいよ。お安い御用で」 岳実は、ハイポストでシュートフェイクをしてから、ドリブルカットインを行い、フィンガーロールのレイアップを決めた。 普通のレイアップは、バックボードにぶつける。それが簡単で確率が高いからだ。一方、フィンガーロールは、ボードを使わずに直接リングの中に入れるレイアップシュートだ。指先で上手くコントロールしなければいけないので、普通のレイアップよりも難しい。 その後も、慎一郎は、ドリブルからのダンクを試みたが、ドリブルでミスを連発した。始めからボールを持ってダンクするのと、ドリブルからやるのでは難しさが違う。 岳実も、慎一郎と交互に、レイアップを繰り返した。 「両手でダンクした方が、ファンブルすることは少なくなるど思うよ」 洋子が助言した。 「んだな、両手でやってみるか」 慎一郎は、頷いた。 「タゲも頑張ってね」 洋子が、声をかけた。 その一声で、岳実は、飽き始めていた練習に気合を入れ直した。 その後も練習を続けたが、両手ダンクは失敗の連続だった。 しかし、10回目くらいで、ようやく決まった。 「慎ちゃん、やったね。凄いよ」 芹奈が、駆け寄って、慎一郎の手を取って喜んだ。 今にも抱きつかんばかりのはしゃぎようだった。 その後も、慎一郎のダンクの特訓が続き、岳実もレイアップシュートを打ち続けた。 岳実は、洋子の目を少しでも惹くため、ダブルクラッチを試みたが失敗した。ダブルクラッチとは、ジャンプして空中に浮いた状態でシュートフェイクを行い、シュートを打つことだ。 「やーい、タゲの下手たとっぴ」 洋子が茶目っ気たっぷりに揶揄した。 岳実は、ピエロ的な幸福ではあったが、洋子の揶揄が嬉しかった。 第21章 終了 → 第22章 アイノリへ行こう へ → このページのトップへ戻る → まえのページに戻る |

= 関連リンク =

Copyright(C) The author of the novel (Asahina Satsuki ) All Rights Reserved.